回答結果は自動集計されるので、とても助かりました

| 課題 |

|

|---|---|

| 決め手 |

|

| 効果 |

|

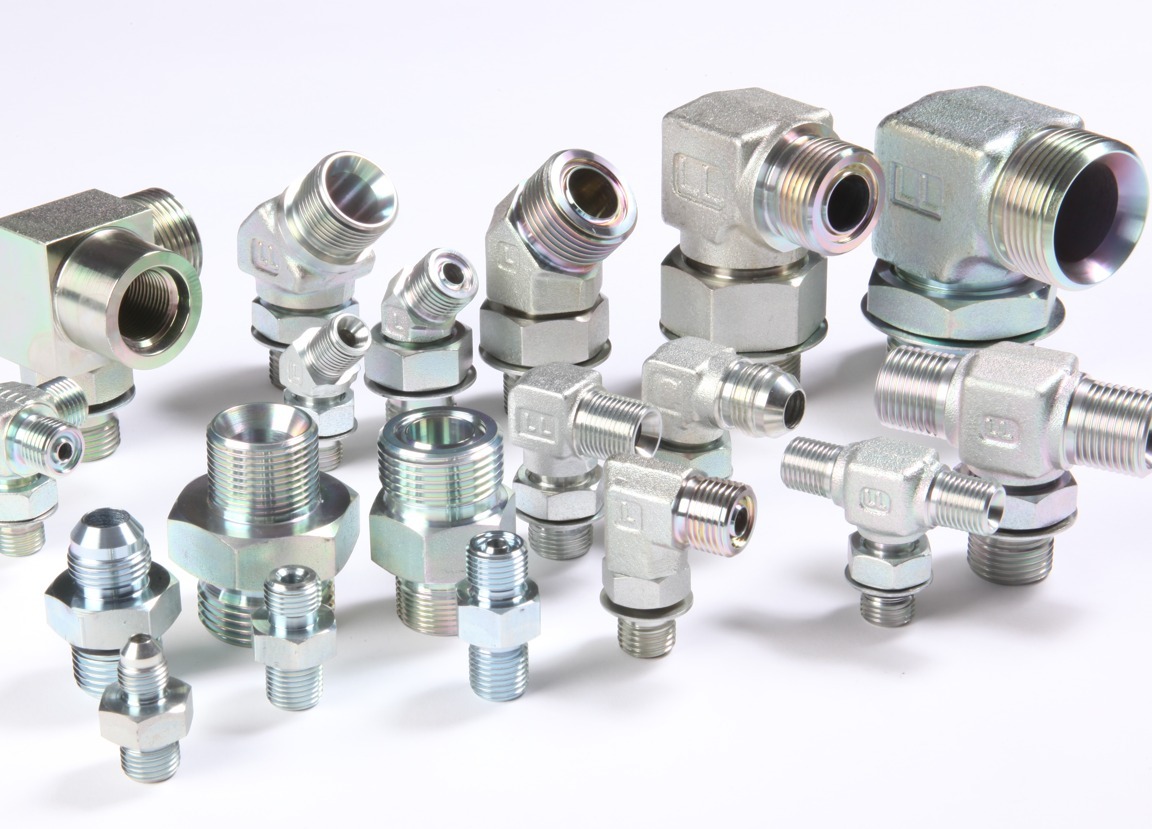

当社は小松製作所や住友建機などの建設機械向け高圧配管用継ぎ手を製造している企業です。国内事業所は福井市と永平寺町にあり、高校を卒業したばかりの10代から70代の方まで、幅広い年代の従業員が約200名働いています。

| お話を伺った方 |

株式会社日本エー・エム・シー

|

導入費用や自動配信機能があること、そしてきめ細かいサポートが決め手でした

安否確認システム「安否コール」導入のきっかけを教えてください。

本社は福井県福井市市波町にあります。場所は海よりも30~40kmくらい離れているので比較的津波の被害想定は少ないエリアですが、本社近くには足羽川という河川があります。2004年に福井豪雨があり、このとき当社の本社が浸水の被害に遭いました。その頃から特に川の氾濫には備えていました。また、この地域は冬になると大雪が降ることも少なくありません。 BCPの観点から初動マニュアルを作成していましたが、十分に運用されていない状態でした。地震、風水害時の社員の安否確認に加え、その他天候による社内連絡の体制を整える必要があると考えていました。2018年~2019年にかけて、サプライチェーン内の2社の取引先からBCPへの取り組みを要請され、BCPを策定する中で安否確認システムの導入をすることが決まったことが「安否コール」導入のきっかけです。 導入製品の検討は、まず5~6社の安否確認システムの比較表を自社で作り、最終的に「安否コール」と、もう1社の大手警備会社の安否確認システムに絞り込んで検討しました。「安否コール」導入の決め手になったのは導入費用や自動配信機能があること、そしてアドテクニカさんの営業担当の方が親身に対応してくれたことですね。わからないことがあっても、アドテクニカの担当者さんにすぐに、きめ細かに対応してもらえたことが、とてもうれしかったです。

安否確認システム「安否コール」の運用はどのようになさっていますか?

「安否コール」導入前は、従業員への連絡用に電話や自宅訪問を含む緊急連絡網を整備していましたが、2018年ごろの大雪の際に一度使ったくらいで、それ以外ではほとんど使用されていませんでした。導入後ですが、「安否コール」の設定については、エリアを福井市/嶺北とし、震度5弱以上で自動配信するよう設定しています。

回答結果が自動集計されるので、「安否コール」を導入して良かったです

令和6年能登半島地震が発生しましたが、従業員の安否確認はどのようにされていましたか?

社屋についてですが、地震発生当時、本社近くに住む社長がすぐに様子を見に行ってくれたところ、地震の揺れによって防火扉が反応し、火災報知器が鳴っていたとのことでした。取引先から状況確認の要請が予想されたため、従業員の安否確認は、地震発生当日の1月1日から1月4日にかけて行いました。回答結果は自動集計されるので一目で状況を把握することができ、とても助かりました。以前のような電話の連絡網では、このように集計されることはないので、200人の従業員の状況把握はとても大変だったと思います。その他の手段として、通話が可能であったため、「安否コール」の回答がなかった従業員は電話で安否を確認し、1月4日には全員の確認が取れ、取引先への報告ができました。 お正月明けの業務を1月8日からと予定していましたが、従業員全員が予定通り1月8日から出社することができました。「安否コール」を導入して良かったです。

外国人従業員がいても、安心して運用できる点にも満足しています

満足している点、また課題等ありましたら教えてください。

安否確認システムの導入検討段階で、確実でスピーディー、かつ簡単なシステムを求めており、自動配信機能などに惹かれて導入したところ、期待通りの性能でした。社員からの使い方に関する問い合わせはほとんどありません。その主な理由は、使い方がシンプルでわかりやすく設計されているからだと思います。パスワードなしで利用できる点も、利点の一つですね。また、アドテクニカさんのサポート力の高さには非常に満足しています。 さらに、当社には外国人の従業員がおり、その中には自国で購入した日本の電話番号を持たない外国のスマートフォン端末を使用している人が数名いますが、その端末でもアプリを利用することができました。外国人の従業員がいても、安心して運用できる点には特に満足しています。 課題としては、初期設定されている「出社状況」の設問がアンマッチなところがあるため、設問の変更を検討したいと考えています。

安否確認の訓練の必要性を痛感しました

今後の運用についてお聞かせください。

今回の能登半島地震では、一部の従業員が「安否コール」の登録がまだ済んでいなかったために 全社員の安否状況の把握ができませんでした。今回の地震で登録がしっかりされていないと安否情報が確実に集まらずに困ってしまうということを実感しました。今後はきちんと登録の指導やメンテナンスをするよう、努めたいと考えています。この経験から安否確認の訓練の必要性を痛感しました。 早速、能登半島地震後の2月1日に訓練を実施したところ、1時間以内に70%、最終的には97%の回答率を達成しました。従業員全員が協力的で、管理者からの「登録してください」「回答してください」との指示に従ってくれたことが、この結果をもたらしたと考えています。 従業員が操作に迷わないように「安否コール」の掲示板にユーザマニュアルをアップロードしておき、各自で見れるようにしておきました。「安否コール」はわかりやすい画面なのでほとんどの従業員はマニュアルを見なくても使い方が理解できていたようで、管理者への問い合わせもほとんどありませんでした。これまでは訓練を実施していませんでしたが、有事の際に確実に社員の安否情報を収集できるようにするためには、日常的にシステムを使い慣れることが重要だと考えています。当社のBCPにおける事業復旧の目標時間を踏まえ、今後は毎月1日に訓練を実施し、地震発生から1時間以内の回答率を100%にすることを目標にしたいと思います。

| 社名 | 株式会社日本エー・エム・シー |

|---|---|

| 業務内容 | 高圧配管用継ぎ手の製造・販売 |

| 利用規模 | 200名 |

| サイト | https://www.j-amc.co.jp/ |

| 業種 | 製造・加工 |

|---|---|

| 課題 | 安否確認の手段を探している |

上場企業をはじめ1,300社を超える豊富な実績!

さらに徹底分析した詳細な安否確認システム比較表もご用意しておりますので、

採用時の稟議資料などとしてお役立てください。